電力の安定供給やコスト削減に向けて注目されているのが「デマンドレスポンス(DR)」です。その基本的な仕組みとして、ピークシフトとピークカットがあります。この違いやメリット・デメリットを理解すると、容量拠出金や電源調達コストの最適化にもつながりますので、ご確認ください。

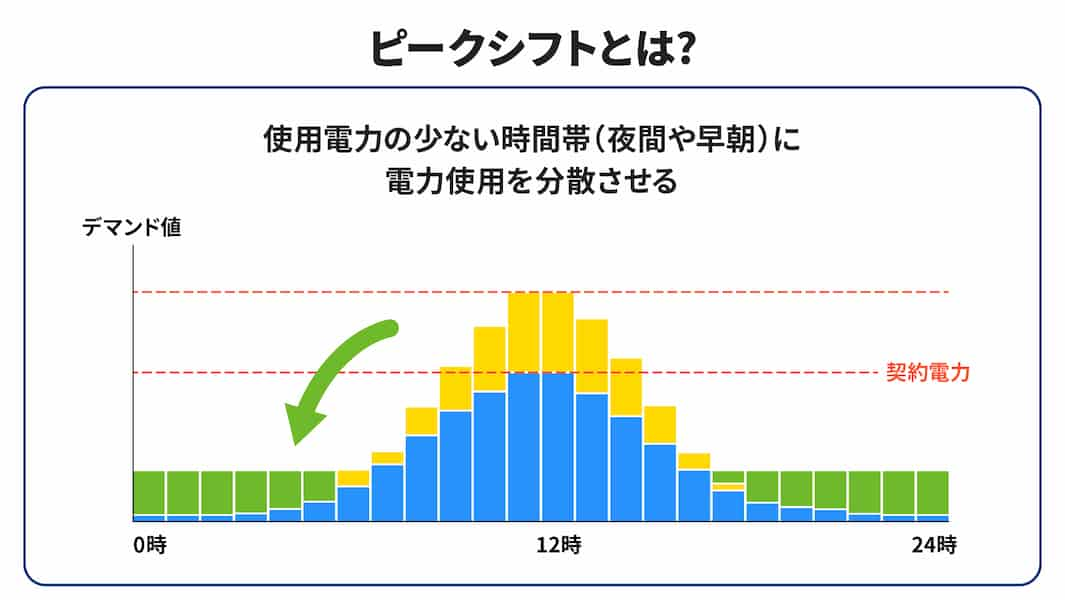

ピークシフトとは電力使用量を減らすのではなく、昼間など電力需要が集中する時間帯から、夜間や早朝など需要の低い時間帯へ電力使用を移すことで、電力使用のタイミングを分散・平準化する取り組みです。

たとえば、「夜間に蓄電池へ充電して昼間に放電する」「生産スケジュールを調整して機器の稼働時間を変更する」などが該当します。

このように、電力量そのものは変えずに、最大需要の発生タイミングを変えることで、契約電力の抑制が可能。需要家に対してピークカットとピークシフトを組み合わせた提案をすることで、より柔軟な需給管理が実現できるでしょう。

ピークシフトは、ピーク時間帯の電力使用を分散することで最大デマンドを抑える有効な手段です。たとえば、空調・熱源機器の前倒し運転や、冷凍設備の夜間蓄電運転など、電力負荷の時間的分散により、総電力量を変えずにコストを最適化できます。

需要家にとっては電気料金の低減効果が得られ、電力会社にとっては需給バランスの平準化やインバランスリスクの低減といったメリットが得られるのです。

また、ピークカットと違って設備稼働を止める必要がなく、需要家の業務影響も小さいため、提案しやすい施策と言えるでしょう。

継続的にピークシフトを実施している需要家は電力使用タイミングの調整に慣れていることから、デマンドレスポンスへの参加ハードルが低くなるという利点があります。

容量市場や需給調整市場では、「調整力」「実行力」は評価基準の一部であるため、ピークシフトの運用実績は入札時の信頼性や制度適合性の証明としても有効です。

さらに、容量拠出金の算出基準となるピーク電力の抑制観点からも、ピークシフトは有効な施策。電力会社はデマンドレスポンス参入に向けた段階的な導入施策としてピークシフトを提案することで、無理のない制度対応を支援していけます。

当メディアでは、DRを実務化する際に役立つ支援会社を「システム型」「PPS代行型」「コンサルティング型」といった形態ごとに整理しています。自社の状況に応じて比較できるよう紹介していますので、参考にしてください。

ピークシフトの特性から業種や業務形態によっては時間帯の調整が困難であり、提案が難しいケースもあります。

たとえば、連続運転が前提の製造ラインや、即時対応が求められる顧客サービス業務などでは、稼働スケジュールの変更が業務に支障を与えるといった可能性です。また、空調・照明など制御しやすい対象設備が限定的な施設では、ピークシフトによる効果が十分に出にくいという課題もあります。

電力会社としてピークシフトを提案する際は、需要家の設備構成や業務フローを事前に把握し、導入可否や削減可能性の目利きが求められます。

効果を最大化するには負荷パターン分析・稼働スケジュールの再設計・自動制御の導入などが不可欠。

特に、時間帯別電力単価や業務オペレーションとの整合性を踏まえた調整には、専門的な知見と工数が必要となります。

手動では属人化や実行漏れのリスクが高いため、EMSやBEMSと連携した自動制御の仕組み化が有効です。導入初期は負担が大きいものの、長期的には安定した省力化ができるため、需要家に対しては、中長期での投資対効果を示した提案を行いましょう。

ピークカットとは、電力使用が最も多くなる時間帯(ピーク時)に、空調や照明などの機器の稼働を一時的に停止することで、最大需要電力を低減する取り組みです。

これにより、電力契約における基本料金の基準となる「最大デマンド値」を下げ、電気料金の削減につながります。シンプルでありながら効果的な取り組みとして、ピークカットは多くの需要家に採用されている電力コスト対策です。

また、電力会社にとっても、設備導入を伴わずに電気料金の削減効果を提示できるため、需要家へ提案しやすい手法と言えます。

ピークカットは、需要家の電力使用ピークを抑えることで、契約電力の引き下げにつながります。とくに高圧・特別高圧契約では、直近12カ月間の最大30分間需要(最大デマンド値)が契約電力の基準となるため、一時的な使用増が1年間の基本料金に影響します。

電力会社がピークカットを提案することで、需要家は固定費を大幅に抑えられ、目に見えるコスト削減効果を実感できます。このような電力会社の取り組みは、顧客満足度の向上だけでなく、容量拠出金の削減やデマンドレスポンスへの布石としても機能するでしょう。

ピーク電力の調達には通常より高いコストがかかるため、ピークカットによって調達コストの平準化や抑制が期待できます。

また、ピークカットはデマンドレスポンスサービスとの親和性が高く、需給調整力としての活用が可能です。

将来的な容量市場対応やインバランスリスクの低減にもつながるため、中長期的な制度対応戦略としても重要な取り組みとなります。

デマンドレスポンスの効果を最大化するには、自社の運用体制に合った支援会社の選定が不可欠です。

当メディアでは、DRを実務化する際に役立つ支援会社を「システム型」「PPS代行型」「コンサルティング型」といった形態ごとに整理しています。自社の状況に応じて比較できるよう紹介していますので、参考にしてください。

制御対象の選定やタイミングによっては、需要家の業務やサービス品質に影響を及ぼす恐れがあるため注意が必要です。

たとえば、製造現場ではライン停止による生産効率の低下や、商業施設では空調制御による顧客満足度の低下など、本業へ悪影響が及ぶリスクも。ピークカットの結果、節電によるコスト削減効果以上に、業務停滞や顧客離れによる損失が上回ってしまう可能性も否定できません。

そのため電力会社がピークカットを提案する際は、需要家の業務特性や現場オペレーションを十分に理解した上で、業務影響を最小限に抑える制御設計が不可欠です。

需要家が手動でピークカットしている場合、「どのタイミングで、どの設備をどれほど制御するか」の判断が現場担当者に委ねられ、属人化や作業負担が増え長時間続けることが難しいこともあります。

特に複数拠点を抱える企業や、電力使用パターンが変動する業種では判断の難易度が高くなり、対応漏れや誤操作が発生するリスクも。 こうしたリスクを回避するには、EMSやBEMSとの連携による自動制御の導入支援が有効です。自動化することで、誰が担当しても一定品質で運用できる体制が構築でき、デマンドレスポンス連携や制度対応の信頼性向上にもつながります。

ピークシフトやピークカットは、単に「節電してください」と伝えるだけでは定着しません。

効果的に提案するには、電力使用の集中時間帯をグラフで可視化し改善点を示すこと、業務や生活に支障が出にくい具体例を提示することが重要です。

さらに、削減効果や快適性への影響を数字で示し、DR報酬や割引などのインセンティブと組み合わせることで、需要家の納得感と実行意欲を高められます。

小売電気事業者としては、「可視化」「無理のない提案」「費用対効果」「インセンティブ制度」を組み合わせることで、需要家に納得して取り組んでもらいやすくなります。 当メディアでは、こうした実現性の高いデマンドレスポンスを支援する会社を紹介していますので、ぜひチェックしてみてください。

デマンドレスポンスの導入を検討する企業向けに、システム型・PPS代行型・コンサルティング型といった支援形態別で、厳選した支援会社をご紹介します。

比較・検討の参考としてご活用いただければ幸いです。