小売電気事業者にとって、容量拠出金は避けて通れない制度コストです。しかし、需要調整の仕組みである デマンドレスポンスを上手に活用することで、このコストを削減できる可能性があります。

本記事では、容量拠出金の仕組みや背景となる容量市場との関係を整理しながら、デマンドレスポンスを通じた削減の考え方をわかりやすく解説します。

容量拠出金は、容量市場という制度に基づき、将来の電力供給力を確保するために小売電気事業者が負担するコスト。

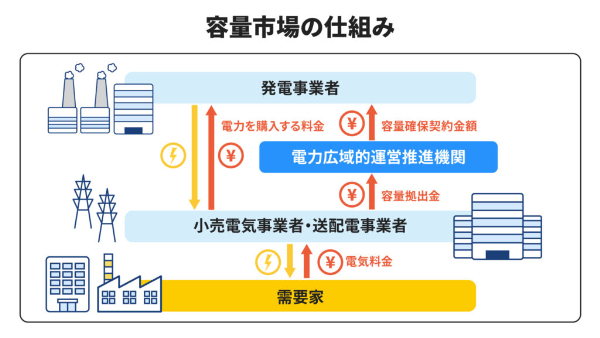

容量市場は、4年後の電力需要に備えて、必要な供給力(kW)をあらかじめ確保するための仕組みです。発電事業者は将来の供給力をあらかじめ提示し、その対価として「容量拠出金」を小売電気事業者が支払います。これにより、電力不足や価格高騰などのリスクを防ぐ仕組みが整えられています。

小売電気事業者には、顧客に必要な電力容量を将来にわたって確保する責任があり、その対価として、広域機関を通じて容量拠出金を支払う義務があるのです。言い換えれば、将来のピーク電力に対する供給力を金銭的に先払いしている仕組みになります。

なお、容量拠出金額は容量市場の入札結果やピーク需要の実績に応じて毎年変動するため、小売電気事業者にとっては調整や需要管理次第で抑えられる“変動コスト”とも言えるでしょう。

容量市場は、将来のピーク需要に備えて供給力を前もって確保する制度です。

広域機関が4年後の最大需要を予測し、その供給力を提供できる発電事業者をオークション形式で選定します。

発電事業者は報酬を受け取る代わりに発電所の維持義務を負い、小売電気事業者はその対価として容量拠出金を負担します。

容量市場は制度のスケジュールが数年前から明確に決まっているため、小売電気事業者にとっては今の段階から需要予測やデマンドレスポンスの仕組みを整えておくことが重要です。

早めに対応を進めることで、将来的に発生する容量拠出金のコストを計画的に抑えることが可能になります。

容量拠出金は前年のピーク需要を基に算定され、当年度の毎月請求に反映されます。そのため、当年度のピーク抑制効果はすぐには反映されず、翌年度の負担額に直結します。例えば、2025年度に発生したピーク需要は、即時には反映されず、翌年2026年度の容量拠出金として請求されます。

つまり、小売電気事業者にとっては、「今年どれだけ需要を抑えられたか」が、翌年のコストに大きく影響するという時間差のある構造になっています。

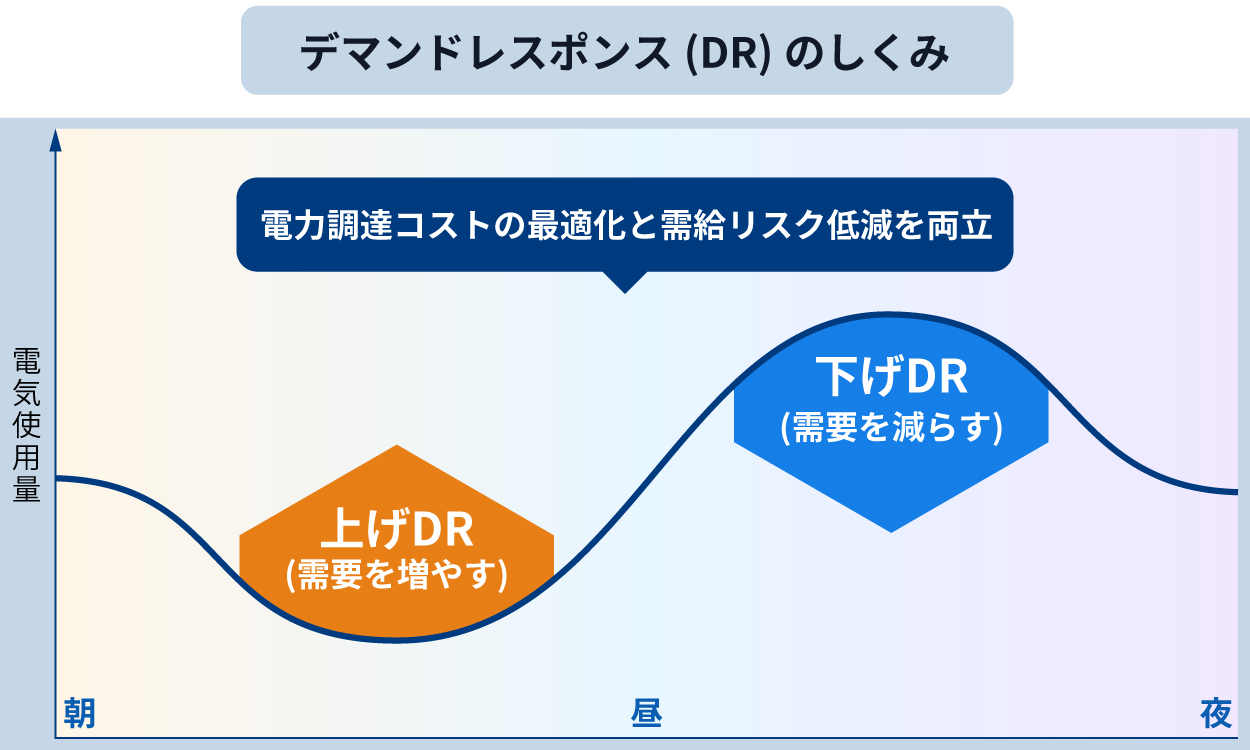

デマンドレスポンスを実施すると、ピーク時の電力需要を抑えることができます。これにより、見かけ上の契約電力が下がり、結果として容量拠出金の負担が軽減されます。

具体的には、デマンドレスポンス前はピーク需要が大きく容量拠出金も高額ですが、DR後は需要が平準化され、拠出金も小さくなります。こうした仕組みにより、小売電気事業者は容量拠出金対策としてデマンドレスポンスを有効に活用することができます。

容量拠出金は「電力の使用量」ではなく「ピーク時の最大需要」に応じて課されるため、デマンドレスポンスによって一時的にでもピーク電力を抑えることができれば、容量拠出金の算出基準となるピーク値を引き下げることが可能です。

年間の電力量が同じであっても、ピーク需要が高い事業者ほど容量拠出金の負担は大きくなります。つまり、デマンドレスポンスを活用することで最大需要が下がり、年間で数十万〜数百万円のコスト削減をすることも可能です。

容量拠出金は、毎年の入札価格やピーク電力実績に応じて変動するコストであり、完全な固定費ではありません。つまり、デマンドレスポンスなどの対策を講じることで、自社の努力次第で調整できる“変動費”としてコントロールすることが可能です。

制度に対して主体的に向き合い、調整可能なコストとして容量拠出金を扱うことが、コスト最適化や競争力維持につながります。

容量拠出金は「契約電力に基づく基本料金」のように必ず発生する制度的コストです。しかし、デマンドレスポンスを通じてピーク需要を下げることで、負担の削減が可能です。さらに、自動制御などを活用すれば、人的負担を抑えつつ導入でき、制度対応とコスト削減の両立を見込めます。

こうしたメリットを確実に活かすには、デマンドレスポンス専門の支援会社を選ぶことが重要です。当メディアでは、支援会社を「システム型」「PPS代行型」「コンサルティング型」といった形態ごとに整理しています。自社の状況に応じて比較できるよう紹介していますので、参考にしていただければ幸いです。

デマンドレスポンスの導入を検討する企業向けに、システム型・PPS代行型・コンサルティング型といった支援形態別で、厳選した支援会社をご紹介します。

比較・検討の参考としてご活用いただければ幸いです。