電力市場の変動や容量拠出金の負担増加により、小売電気事業者の収益環境は年々厳しくなっています。さらに、再エネ導入の拡大や電力需給のひっ迫が続く中で、安定的な電源調達とコスト削減をどう実現するかは大きな経営課題となっています。

そこで注目されているのが デマンドレスポンス(DR) です。電力の安定供給とコスト削減を両立できる施策として、小売電気事業者が積極的に導入すべき理由があります。

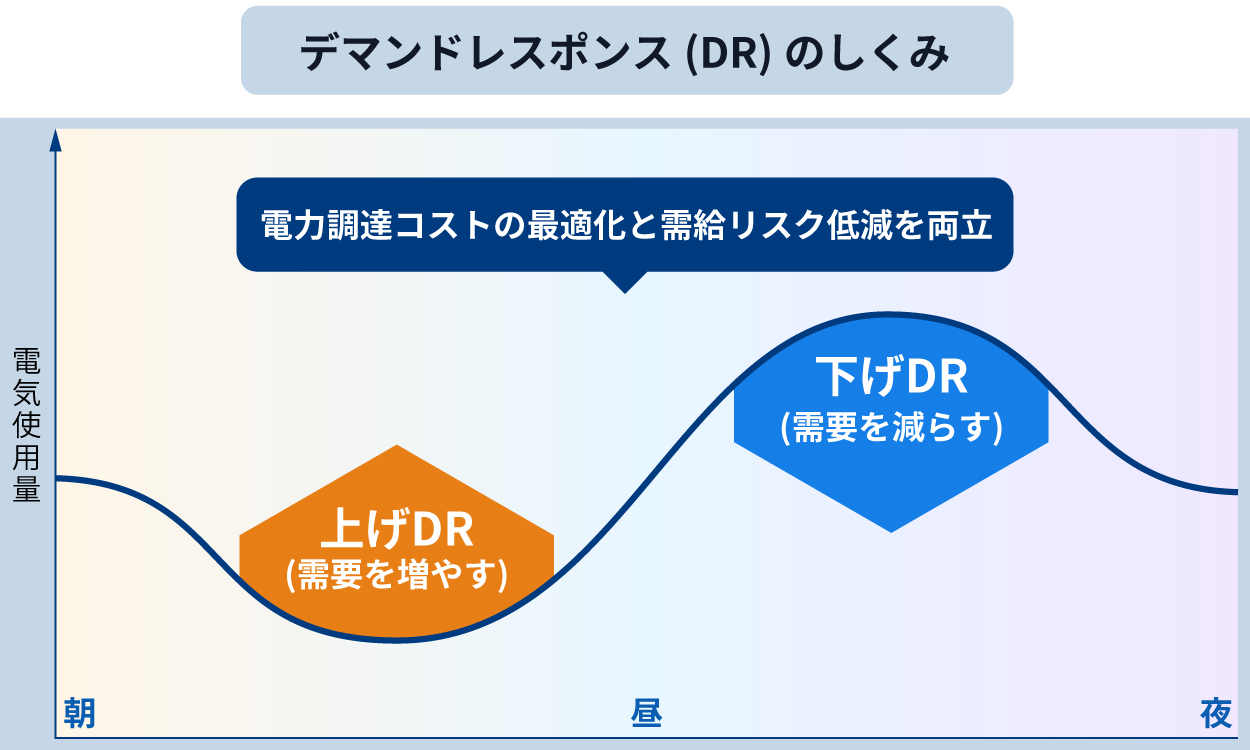

デマンドレスポンス(DR)とは、電力の需要がひっ迫した際や、再生可能エネルギー過剰出力時に、企業や家庭などの需要家が自主的または要請に応じて電力使用量を調整する仕組みです。

具体的には、電力の使用を一時的に控えたり(下げDR)、逆に余剰電力が発生しているタイミングで使用量を増やしたり(上げDR)することで、電力の需給バランスを調整します。

この仕組みは、小売電気事業者がコンサルタントやシステムベンダーの支援を受けながら需要家と連携し、需給状況に応じてデマンドレスポンスを要請し、その協力に対して報酬やインセンティブを提供する形で運用されています。

容量拠出金は、電力のピーク需要に応じて課されるため、デマンドレスポンスを活用して需要ピーク時の使用電力を抑えることができれば、拠出金の削減に繋がります。たとえば、空調設備を一時的に止めたり、熱源機器や大型機械の稼働を深夜帯にシフトさせるなどの対応によって、ピーク時の電力消費量を引き下げることが可能です。

さらに、卸電力市場が高騰する時間帯を回避することで、電源調達にかかるコストも低減できます。

このような対策により、容量拠出金が削減され、小売電気事業者にとっては電力調達コストの軽減につながります。

インセンティブ報酬によって需要家のデマンドレスポンス参加意欲が高まり、継続的に協力を得やすくなります。

それと同時に顧客満足度向上も期待でき、他社への乗り換えといった顧客離脱の予防にもつながります。

このようにデマンドレスポンスは、需要家と長期的に安定した関係を築く上で有効な取り組みといえるでしょう。

地球温暖化対策やESG経営の重要性が高まるなか、CO₂排出削減につながる取り組みとしてデマンドレスポンスは注目を集めています。こうした環境対応に加え、容量市場や需給調整市場といった新たな制度への対応力を高める第一歩にもなります。

複雑化する制度環境で競争力を維持・強化するためにも、小売電気事業者にとってデマンドレスポンスは事業戦略上欠かせない要素といえるでしょう。

このように、小売電気事業者にとって、デマンドレスポンスはコスト削減から環境価値まで幅広いメリットをもたらします。一方で、制度対応や運営をすべて自社で完結させるのは容易ではありません。そこで、当メディアでは、デマンドレスポンス支援会社をシステム型・PPS代行型・コンサルティング型に分けてご紹介しています。自社に最適なパートナー選びの参考にご活用ください。

デマンドレスポンスを導入するには、ベースライン計算や契約管理など多岐にわたる制度上の手続きを正確に行う必要があります。わずかな誤りが制度参加の評価や報酬に直結するため、専門的な知識を持つ人材や専用体制の確立が欠かせません。

また、制度は定期的に見直されるため、その都度最新情報をキャッチアップし、ルール変更に即応できる柔軟さも求められます。こうした対応を自社内で完結させるのは、大きな負担となるケースが少なくありません。

需要家にとってデマンドレスポンスは聞き慣れない仕組みであり、単なる節電との違いや参加するメリットなどを理解してもらう必要があります。そのためには、分かりやすい説明や実際に得られる報酬や社会的意義を具体的に伝える工夫が欠かせません。

また一度の説明で理解が進むとは限らず、継続的なフォローや参加意欲を高めるコミュニケーションが必要です。これが不十分だと参加率が伸び悩み、十分な効果を得られない可能性があります。

デマンドレスポンスは、需要家が実際にどの程度参加するかによって効果が大きく変動します。多くの需要家が積極的に協力すれば高い効果を発揮しますが、参加が少ない場合は期待通りの削減量を確保できません。

さらに、気温や生産状況といった外部要因によっても需要削減の余地が変わるため、安定した成果を出すのが難しい面があります。そのため、広く参加者層を確保し、確実に行動を引き出せるようなインセンティブ設計や運用ルールの工夫が欠かせません。

自社でデマンドレスポンスを運用する場合、参加する需要家のデータを収集・分析するシステムや、需給調整を行うための仕組みを導入する必要があります。これには初期投資だけでなく、運用・保守にかかるコストも継続的に発生します。

さらに、制度や市場を理解し日々の運用を担える人材を確保する必要があり、担当者の育成や体制づくりにも時間と費用がかかります。特にリソースが限られた企業にとって重い負担であり、結果として外部の支援サービスを活用せざるを得ない状況に陥ることも少なくありません。

これらのデメリットを解消する手段として有効なのが、外部のシステムやサービスの活用です。 当メディアでは、システム整備や人材不足などの課題解決に役立つデマンドレスポンス支援会社をご紹介しています。詳しくは、以下を参考にしてください。

デマンドレスポンスを適切に実施するには、まず需要家の電力使用状況を正確に把握しておくことが重要。どの時間帯にどれほど電力を使用しているのかが分からなければ、適切な調整ポイントが見えず、効果的な制御は困難になります。

小売電気事業者として制度を活用するには、システムによる電力使用量の見える化、データ収集・レポート出力などの体制構築を進めることが必須です。

デマンドレスポンスの対応をすべて手動で行う体制では、通知の確認、制御判断、実績報告などの作業が特定の担当者に集中しやすく、属人化のリスクが高まります。

担当者が不在になった場合、対応が滞る恐れもあるため、あらかじめ対応フローを標準化し、必要に応じて自動化できる仕組みを構築することが効果的。操作や判断の負担も軽減されるため、少人数でも安定した制度対応が継続できます。

容量市場やネガワット取引をはじめとして、デマンドレスポンス関連制度は、今後も見直しや改正が続くと予想されます。導入当初は制度に適合していた体制でも、数年後には制度変更に対応しきれなくなるケースも少なくありません。

そのため、制度変更に柔軟に対応できるような運用体制を構築しておくことが重要です。たとえば、仕様変更に対応しやすいシステム構成などを選んでおくと、将来的な手戻りや再構築の負担を減らせます。

小売電気事業者にとってデマンドレスポンスは、容量拠出金削減や電源調達コスト抑制、需要家との関係強化、環境対応による企業価値向上など多面的なメリットをもたらす仕組みです。

ただし、制度対応や運用は複雑なため、実務化を進めるにはデマンドレスポンス支援サービスの活用が有効な解決策といえるでしょう。

そこで当メディアでは、デマンドレスポンスの実務化のハードルを下げるために役立つ支援会社を「システム型」「PPS代行型」「コンサルティング型」といった形態ごとに整理しています。自社の状況に応じて比較できるよう紹介していますので、参考にしていただければ幸いです。

デマンドレスポンスの導入を検討する企業向けに、システム型・PPS代行型・コンサルティング型といった支援形態別で、厳選した支援会社をご紹介します。

比較・検討の参考としてご活用いただければ幸いです。